|

王西亮

2015年6月22日,这是我刻骨铭心的日子──这一天,母亲艰难地走完了她含辛茹苦的81岁人生之路。

母亲的一生是苦难坎坷的一生。母亲本不姓后来的姓。80多年前,正是国难当头、民不聊生之际,母亲的父母身为光山县城东北郊区一个小集镇上的农民,因为惹上与一个富户的官司,无法生存,举家逃难到信阳市东关外农村,在一片废地上搭了二间茅棚,靠给人种地为生。后来外祖父病逝,外祖母带着不到两岁的母亲颠沛流离,逃荒要饭到今平桥区平昌关镇刘集村袁庄,被同样是给人打长工的、我后来的外祖父接纳,直到解放后迁徙到蒿林村付庄定居,生活才算安顿下来。

同那个年代绝大多数农村人一样,母亲小时候没有上过一天学,她平生认识不多的几个字,还是成年之后,在集体夜校扫盲班里学的。母亲没有文化,记忆力却超乎寻常地好,她对小时候听民间艺人和村子里老人们讲述的民间故事,都记得很清,“王祥卧冰”“孟仲哭竹”“木妈的故事”,这些传统的孝道故事不必说了,像“秦琼卖马”“罗通扫北”“呼延庆打擂”“薛丁山征西”以及樊梨花、王宝钏等精彩曲折的故事和传奇人物,我最初都是听母亲讲述才知晓的,如果说母亲是我人生的第一个启蒙老师,一点也不夸张。

母亲是被这种生活逼出来的博闻强记,有老家人对她的一个称呼为证:我小时候到外祖母家拜年,那庄上的一些邻居时常有人对我说,你母亲年轻时可是个“人物”呵!所谓“人物”,在当时老人们的语气中,自然是说我母亲比一般人稍微聪明、略显能干一些的意思,口气中流露出几分赞许。

勤劳是母亲那辈农村人的共同特征。母亲一生都在田间辛苦劳作。大集体时,为了多挣几个工分,母亲总是和男人们一样担麦捆、挑稻捆,以至于在她40来岁、正值壮年时,累坏了腰椎,曾一度卧床数月不能下地。父母一共养育了我们姐弟7人,在那个整个国家都很饥饿的年代,童年留给我记忆最深的就是很少有吃饱饭的日子,特别是早春二月和寒冬腊月,缺衣少食,又没有宽余的取暖柴草,真的是饥寒交迫。冬天,夜长昼短,家里常常一天只做两顿饭。夜晚,肚子饿得咕咕叫,母亲就让我们早些睡,说“床上是个馍,躺下就不饿”然后就讲些狼精狐仙的故事,我们也就习惯了在这些故事中慢慢进入梦乡,度过一个又一个饥饿的日子。那时候,每到冬天农闲时,父亲就和村上的叔辈们到20多里外的南山里捡柴禾,每次来回几天,拾得一板车或几捆枯树枝——那已是不小的收获了,而我们也从这一捆捆的干柴中看到了温暖的希望。而母亲这个季节则要徒步到十几里远的淮河岸边滩地里捡萝卜。早上天不亮出发,半夜才回来,背回一袋子、半袋子大大小小的萝卜……正是有了父亲和母亲这种披星戴月的奔劳,这种一刻也不消停的勤劳,才使得我们这个困顿之家的日子能够勉强维持下去。

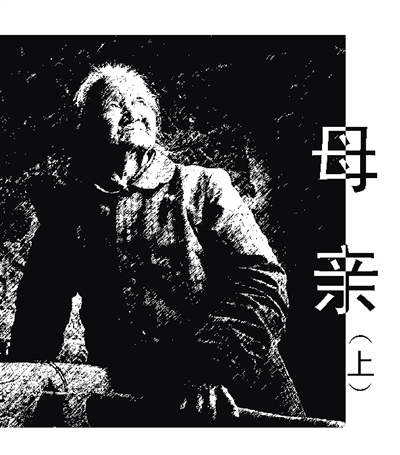

1978年秋天,我作为文革后信阳县第一批招考的重点高中生,从大队初中考到当时设在明港镇上的信阳县二中读书。那时,家里依然十分贫穷,除了每学期8元钱学杂费外,在学校,连三分钱一份的咸菜也买不起。我每次回家必带的菜就是母亲炒的腌萝卜、腌辣椒、腌韭菜,用罐头瓶装着。我看到,每次装这些腌菜时,母亲总是用筷子向罐头瓶里压了又压,尽最大可能多装一点,因为一瓶菜要吃一个星期。而每次周末我回家背粮食带菜,母亲总要把我送到村北边的大路口,站在那儿,目送着我,直到我的身影被另一个村庄遮挡……几十年来,母亲留在我心中的各种形象多得不可胜数,但至今仍定格在我脑海里从未改变的,就是母亲站在村口目送我上学时那雕像一样的瘦弱身影!成为我永远不能释怀的乡愁!成为儿子对母亲终生的思念和守望!(配图 佚 名)