|

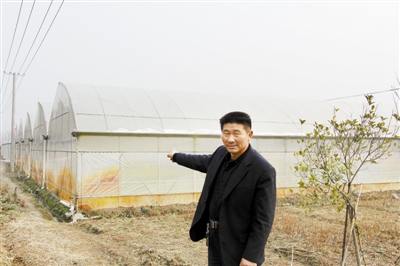

| 刘正礼向记者介绍他的现代农业生产情况。 |

本报记者 姚广义 韩蕾 文/图

“老刘呀,你们家这是买的什么机器呀!”“碾米机,刚买的!”昨日一大早,刘正礼就开始在自己院内捣鼓起过年期间刚刚买的碾米机,边研究用法边自豪地对邻居说,“等到收割时,这家伙可就派上大用场了!”

家住光山县罗陈乡的刘正礼是乡里有名的种粮大户,二十多年来,他扎根农村,积极探索如何科学种田,不仅让自己走上了机械化生产的现代农业发展道路,而且还传播农业科学技术,积极创办农机合作社。

“农业的根本出路在于机械化!”刘正礼告诉记者,正是因为这句话他开始琢磨,如何在土地耕作规模扩大的同时,还能提高经济效益。2008年,他拿出自己多年的积蓄,并借助贷款,一次性投资了30多万元,购买了两台收割机、一台拖拉机、一台旋耕机、两台插秧机,开始了机械化耕作。这次大胆的尝试,不仅解决了劳动力少、耕种困难的问题,而且还让他尝到了由于节约成本而大大提高了生产效益的甜头。

2008年“小试牛刀”后,刘正礼开始向着更大规模迈进,他不仅种下了罗陈乡张楼村李湖村民组50%的耕地,还种下了相邻的北向店、文殊两乡4个行政村100余户的耕地。如今,他种植粮食的面积已经达到5400亩。然而,大规模的种植粮食让他更加意识到,要想实现农业生产的最大效益,必须依靠科学技术,要用科技兴农。

从水稻科学育秧到小麦高产栽培,从防病治虫到灌溉施肥,他全部应用上先进的农业技术,同时还向外推广水稻旱育秧、工厂化育秧、精确定量栽培以及测土配方施肥;他种植的水稻品种,从杂交稻、优质稻、超级稻到粳稻,一直处于全县的领先地位。

2014年,他购买了全县第一架无人植保机,植保机一次性可以携带10公斤的农药,喷洒400亩土地,大大节约了人工成本。“一亩地人工喷药需要20元钱,而且人工每天只能喷20亩地,无人植保机不仅节约了成本还提高了劳动效率!”刘正礼告诉记者,这个植保机可不光自己用,周边乡邻谁需要都可以用。

除了植保机,刘正礼花重金购买回来的3台烘干机,在2014年也立下了“汗马功劳”。“以前晾晒粮食只能铺在马路上,既不美观也影响交通安全,而且遇到天气不好的时候还没法晾晒!”刘正礼指着3台白色的烘干机对记者说,“烘干机效率高,每天可以烘干90吨粮食,并且不管刮风下雨,随时都能烘干!”

“这就是科技带来的好处,也只有科技才能兴农!”在刘正礼的带动与推广下,罗陈乡依托科技发展现代农业的步伐明显加快,农业机械化率已经提高到了70%以上。

“科技兴农我带头!”刘正礼满怀憧憬地说,“下一步,我要掌握好无土育秧技术,大力发展无公害水稻,形成农超对接,进一步提高种粮所带来的经济效益!”