|

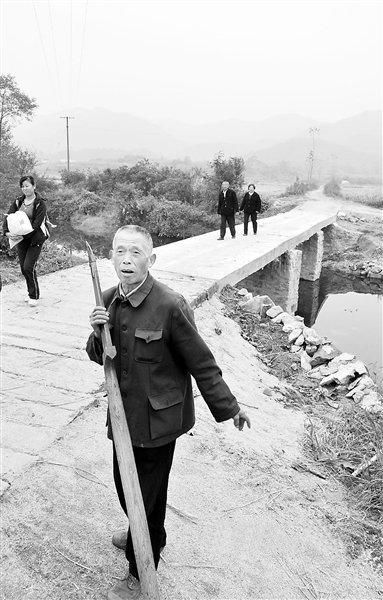

| “村干部带领大伙儿干事,我们能不答应!”肩背冲担的杨老汉站在修葺一新的连接徐湾和李老湾村民组、方便200多群众出行的小桥旁,向记者绘声绘色地讲述“一事一议,筹资筹劳”政策的好处。本报记者 常 征 摄 |

|

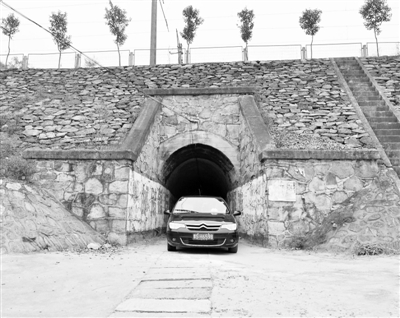

| 制约堰冲村经济发展的逼仄涵洞。 本报记者 常 征 摄 |

□本报记者 常 征

【记者点评】本报今天发表的这篇通讯,采撷了基层党组织立党为公、执政为民的典型事迹。事实昭示,作为河南省农村改革发展综合试验区建设“八篇文章”之一,我市基层党组织的活力呈现汹涌澎湃之势。

“大娘,你这篮里装的啥呀?”“没事,捡点稻谷。”“大娘,你看这桥修得咋样?”“可以呀!这回看它还叫大水冲垮不!还是他们能干事……”日前,记者和浉河区柳林乡堰冲村村支两委的同志走在该村前湾小桥上,碰到芋头沟组八旬老太太李金荣,她一手拎着装满稻谷的篮子,一手指着一旁的村干部对记者说。

听说短短3个月时间,柳林乡堰冲村就架起了5座桥,记者于是踏着泥泞,实地走访了一番。果不其然,5座崭新的桥横跨河、堰、沟、渠之上。

柳林乡党委书记周联环告诉记者,7月16日至7月17日,该乡24小时降雨量达175毫米,暴雨中心的龙嘴村、李店村、杨堰村降雨量达200毫米,致使洪涝灾害发生。据统计,该乡直接经济损失2478万元,严重影响了群众的生产生活,尤其是关系堰冲村千家万户出行的桥梁冲毁多处。

穿境而过的京广铁路自安装防护网后,一座村民涵洞成了堰冲村、柳林村(街)部分村民组及鸡公山李家寨镇当谷山村通往外界的唯一出路。由于该涵洞高度、宽度有限,只能过拖拉机或小汽车,不但是堰冲村21个村民组、2000人出行的咽喉,而且成为制约经济发展的瓶颈,也给人民群众生命财产安全构成直接威胁。特别是7月16日至7月17日的洪涝灾害,导致堰冲村至柳林唯一一条通往107国道的漫水桥被冲毁,村里的人出不来,村外的人进不去,严重影响了千余村民的出行。柳林乡乡长韦志平说,洪涝灾害后,区委选派的党组织第一书记黄本衍立即组织村支两委班子,挨家挨户排查灾情,详细掌握受灾情况,并及时向选派单位汇报,很快获得1万元帮扶款,得以及时修复漫水桥。

堰冲村村支书郭新介绍,全村有21个村民组、630户、人口2000多人,有党员40人,面积11.8平方公里,其中耕地1560亩、板栗2000亩、茶叶600亩。多年来,不便的交通状况制约了经济发展,导致人均生活水平远远低于全乡平均水平。“没有人愿意来堰冲村投资!”郭新说,大水退后,不少村民发出“自己的桥自己修!”的呼声。于是,黄本衍和村干部一道,深入走访群众,广泛听取意见,把新修桥梁作为发展的重点来抓,向村民宣传国家“一事一议,筹资筹劳”政策,通过“四议两公开”工作法,号召筹资筹劳,三、四十名党员振臂一呼:“赞成!”不到3天,千余名群众纷纷解囊,以实际行动响应修桥的决策。古家冲组的熊建兵也以刚出生的孩子的名义捐款架桥。村民杨志强说:“我们自己的事情,自己也可以办好!”

郭新告诉记者,村里大部分青壮年劳动力外出务工,当听到村内要修桥的消息时,都放下手中活计返村修桥,大家心往一处想,劲往一处使,3个月的时间,维系千名群众生产生活、连接山乡通往外界的李老湾桥、豆腐店桥、莲花石桥、梅湾桥、古家冲桥相继落成了。

行走在李老湾桥、豆腐店桥、莲花石桥、梅湾桥、古家冲桥上,记者感到,这5座桥虽比不上城里的大桥,但关系广大群众的过河、出行问题,更是党群、干群关系的连心桥!