|

| (制图:市统计局 张慧娟) |

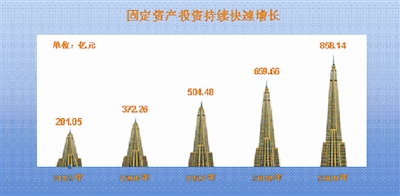

本报讯(记者 赵雪峰 特约记者 张慧娟)“十一五”时期,全市上下围绕加快推进“三大跨越”奋斗目标,解放思想,抢抓机遇,以强化招商引资、积极承接产业转移为抓手,大力实施项目带动战略,谋求以大项目带动大发展,取得了丰硕的成果,固定资产投资持续高速增长,新增生产能力强劲扩张,为信阳经济提供了强劲的发展动力,有效支撑了全市经济的持续较快增长。5年来,全市固定资产投资连续突破500亿元、600亿元和800亿元大关,由“十五”末的281.05亿元增加至2009年的858.14亿元,并有望于“十一五”末突破1000亿元,达到1004亿元左右,较“十五”末增长2.57倍左右,年均增长29.8%左右,约超出同期GDP增速17个百分点。

工业项目建设收效甚丰。“十一五”时期,作为推进信阳工业跨越的重要抓手,全市始终把工业项目建设摆在突出位置,多措并举,务求实效,工业规模急速扩张,一大批重点工业项目建成投产,大大提高了全市的工业生产能力。“十一五”前4年,全市工业投资总额426.01亿元,投资规模由“十五”末的38.44亿元增加至2009年的143.93亿元,年均增长39.1%,预计到“十一五”末,工业投资规模将突破160亿元,较“十五”末翻两番还多。特别可喜的是,同合车轮有限公司年产25万片车轮项目及新增5万片车轮项目、华豫二期2×66万千瓦超超临界项目、信钢节能环保技改项目、华新水泥日产4500吨水泥熟料项目、河南天瑞集团光山新型干法水泥生产线项目等一大批对信阳工业发展具有重大意义的项目相继建成投产,不仅使全市工业产能大为增加,而且带动了全市冶金、机械制造、化工、食品、电力、纺织、建材、医药等支柱产业的迅速发展壮大,支撑全市初步建成了门类较为齐全的工业体系,为“十二五”的经济发展奠定了坚实的基础。

基础设施建设成效显著。“十一五”时期,全市不断加大基础设施建设投资力度,基础设施日臻完善。大广、沪陕高速公路的建成,使信阳境内形成京珠、大广和沪陕三条高速公路,106、107和312三条国道以及京广、京九和宁西三条铁路构成的多个交通“黄金交叉”,总投资近60亿元的淮息、淮固高速项目开建将进一步完善全市交通网络,预计明年竣工的明港机场正加紧建设,淮河航道正式复航使得信阳通江达海,交通设施的不断完善促进了信阳陆海空立体交通优势的形成。五岳水库除险加固等水利工程设施的投入加大,改善了农村和农业生产条件,发电总装机容量大幅增加,保障了生产和生活用电需求,电网改造如期完工,实现了城乡居民生活用电同网同价。基础设施的不断完善,大大提升了信阳经济发展的承载能力。据统计,“十一五”前4年,全市基础设施投资总额699.46亿元,投资规模由“十五”末的107.87亿元扩张至2009年的236.45亿元,4年间增长1.2倍,年均增长21.7%。

城市建设方兴未艾。“十一五”时期,信阳始终把加快推进中等城市向区域性中心城市跨越作为魅力信阳建设的重要抓手,(下转第二版)项目建设硕果累累

(上接第一版)并以此促进城市建设、统筹城乡发展,城市面貌日新月异。老城建设不断升温。以提升城市品位为目标,实施了银珠广场、火车站广场等区域开发改造工程,着力打造信阳的新的中心商务区;以六城联创为抓手,大力推动以浉河治理为中心的城市创建工程,建设浉河新八景及环浉河景观带,使中心城区面貌焕然一新,成为信阳城市建设的又一张靓丽名片,宜居城市、休闲城市等荣誉纷至沓来。新区建设如火如荼。高水平高标准建设羊山新区,启动百花园区域建设,推动以新区金融商务片区项目和中乐百花酒店项目为代表的重点项目开发建设,信阳城区发展的承载能力和城市形象得到进一步提升和完善,一个新城崛起、新区老城遥相呼应的城市发展格局初步显现。

招商引资蓄势加力。“十一五”时期特别是近年来,全市把招商引资作为经济社会发展的中心工作来抓,积极承接产业转移,招大商引大资成效显著。产业招商强力突破。根据全市产业发展定位和比较优势,依托产业集聚区,引进了诸如信阳工业城电子产业园项目、息县陶瓷产业项目等支撑产业发展和产业转型的重大项目,有力地推动全市经济又好又快发展。新兴产业初露锋芒。在加快传统行业结构调整的同时,凭借产业转移的有利时机,信阳着力在文化旅游、物流仓储、房地产及清洁能源等业态上突破发展。以鸡公山开发为中心的动漫产业园和影视基地建设项目、金牛山物流集聚区项目、恒大名都和东方今典领军的房地产项目及华仪风电产业园项目等一大批新兴产业项目,不仅展示了信阳良好的发展前景,更引领着全市经济发展迈向新台阶。