|

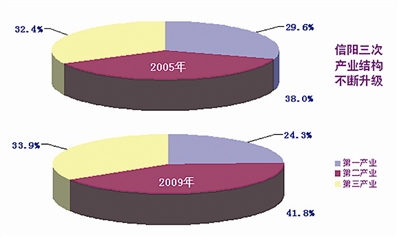

| (制图:市统计局 张慧娟) |

本报讯(记者 赵雪峰 特约记者 张慧娟)“十一五”时期,是信阳全面贯彻落实科学发展观的第一个五年规划时期,也是建设魅力信阳的关键时期。5年来,正是秉持科学发展的理念,信阳经济在保持平稳较快发展的同时,结构不断优化调整,步入了总量扩张与结构优化相互依存、相互促进的全新的良性发展轨道。

经济结构高级化演变特征明显。“十一五”时期,围绕市三次党代会确定的“三大跨越”发展战略,信阳立足市情,积极稳妥地推动经济结构向高级化演进。全市三次产业结构由2005年的29.6:38.0:32.4演变为2009年的24.3:41.8:33.9,尽管“二、三、一”型的产业结构格局未发生改变,但二三产业占GDP的比重4年间提高了5.3个百分点,年均提高1.3个百分点,预计到“十一五”末,全市二三产业领先发展优势继续扩大,占GDP的比重将进一步提高。就业结构发生重大改变,全市就业重心逐步由第一产业向第二、第三产业转移,三次产业就业结构由“十五”末的53.9:16.8:29.3调整为2009年的48.3:20.8:30.9,第一产业就业比重首度降至50%以下,累计降低5.6个百分点,2010年,上述就业转移态势进一步巩固和发展,全市就业结构日趋优化。与此同时,非公经济活力绽放,2006年至2009年,全市非公经济年均增长16.7%,快于同期GDP增速3.7个百分点,非公经济增加值占全市GDP的比重达到54.5%,比2005年提高6个百分点,年均提高1.5个百分点。

农业和农村经济结构不断调优。作为农业大市,农业和农村结构调整始终是信阳经济结构调整的重头戏,“十一五”时期,特别是2009年4月河南农村改革发展综合试验区挂牌之后,上述调整筹码分量进一步加重,全市农业和农村结构调整取得了明显成效。粮食生产能力继续巩固和提高,全市粮食总产量首度跨入百亿斤俱乐部,连续5年增产丰收,连续3年稳定在110亿斤以上;农产品生产布局进一步优化,优质水稻、弱筋小麦、“双低”油菜、茶叶、板栗、花卉、中药材、豫南黑猪、水禽、水产品等优质农产品产业带初步形成并加快发展,一大批优质、绿色农产品畅销国内外;农村生产经营结构发生巨大变化,土地流转步伐加快,2009年末流转总面积为改革前的5.8倍,随之催生了一大批规模经营大户,并通过土地整治、科学种植、规范管理,土地产出率大大提高;农民专业合作组织如雨后春笋般成长,推动农业产业化经营迅猛发展,全市农业产业化龙头企业发展到3800多家,带动了50%左右的农户,转化了80%左右的农副产品,有效活跃了整个农村经济。

(下转第二版)