|

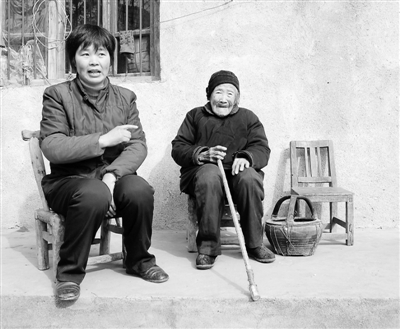

| 图为张大菊(左)和王光珍老人在一起 |

□本报记者 常 征

【编者按】 2009年以来,作为河南省农村改革发展综合试验区建设的“八篇文章”之一,农村社会养老保险体制机制创新被誉为“没有围墙的敬老院”,这是信阳的新变化,而在广袤的试验田里,不变的则是中华民族的传统美德。本报今天推出的这篇通讯的主人公——张大菊,就是其中的典型之一。

寒冬腊月,赴豫鄂交界、典型的以农业为主的丘陵地区——平桥区高梁店乡采访,基层干部王玮玮反复向记者介绍张大菊孝敬老人的事。在鲍冲村四组,记者惊奇地见到了一位105岁高寿老人——王光珍。老人出生于1905年,2010年1月15日刚过105岁生日。“她从来都闲不住……”王光珍老人的二孙媳张大菊一边数落着老奶奶,一边和记者聊起老人的饮食起居情况。“做活,做活,不做活,不得活!”大菊说,“这是老奶奶的口头禅。”王光珍老人也不住地絮叨:“我的镰刀都叫他们给藏起来了!”

和乡村干群聊天中,记者了解到20多年来张大菊坚持常年孝敬老人、相夫教子的事迹。

【孝顺老人】

“谁家没有老人、孩子,只要我们两口子出力,还过不上好日子!”

上世纪80年代中期,家住高梁店乡黄寨北组的张大菊与鲍冲四组的陈德书相识成婚。当时,有人说:“大菊,他家上有80多岁的老奶奶,父母身体又不好,哥嫂都外出打工了,要照顾3个老人。你嫁过去,肯定是要吃苦的……”而大菊坦率地回应:“谁家没有老人、孩子,只要我们俩一块出力,还能过不上好日子!”

1986年,自打走进陈家,大菊就和嫂子把体弱多病的公婆当成亲生父母,把期颐之年的奶奶看做亲奶奶。2000年,嫂子撒手人寰,2005年,婆婆又患帕金森病,落下了后遗症,生活不能自理。厄运接二连三,坚强的大菊接过照顾侄儿们的义务,坚持天天给婆婆按摩、帮婆婆翻身……卧床数载的婆婆没有生过褥疮。细心的大菊注意到,婆婆患病后,公爹的笑容少了。看在眼里,急在心上,大菊变着法地给公公做可口的饭菜,并交代孩子们找机会多跟爷爷说说话。在大菊家里,记者看到,大菊的婆婆坐在椅子上晒太阳,两只手不停地颤抖,公爹正在一旁用锯截一棵楝树,准备做椅子,靠手艺挣些收入。

“夏秋时候,她还敢出门捡柴火,总闲不住……”邻居们都说百岁老人王光珍还算“刚强”。大菊和丈夫合计,把老人接到自家来,王光珍一直不乐意。怕奶奶饿着、累着,大菊只好黎明即起,打扫庭院,拾掇菜园……乡亲们都夸她孝顺,大菊笑答:“应该的!人都有上年岁的时候。”

【体贴丈夫】

“既然当了村干部,你就得给咱大伙儿做主”

1993年,大菊的丈夫陈德书当上村委会干部,一干就十年,左邻右舍,家长里短,事无巨细,陈德书常因村里的事耽误自家的农活,大菊常常安慰丈夫,“既然当村干部,就得给大伙儿做主……”2005年,村委会换届选举,陈德书被村民一致提议当选了村委会主任。当时,大菊家种着好几亩田地,还要侍弄袋料香菇,邻居们规劝:“你们家上有老、下有小,生活负担重,村委会主任的工作出力不讨好,家里怕是更顾不过来了。”她思忖:这话也在理,犹豫、彷徨之后,除了继续伺候老人,大菊毅然独自承担起照顾子女上学以及其他生活琐事,使得丈夫能够全身心地扑在村里的发展上。近年来,鲍冲村的经济稳步增长,村民的生活越来越好,村民们纷纷表示“换届换了一个好主任!”

大菊的言行,不正是体现了相濡以沫、相敬如宾夫妻之道吗!

【关爱孩子】

“学会做人做事,做对社会有用的人!”

农历腊月十五那天下午,阳光还算温暖。排行第二的曾孙子陈哲文搀扶祖母王光珍坐在门口晒太阳。

大菊不仅注重孩子的学习成绩,更注重培养他们如何做人。平时,她主动与学校联系,跟老师沟通,了解孩子的学习情况、成长情况。孩子的学习成绩始终在班里名列前茅。功夫不负有心人,她的一双儿女先后考上了大学。

父母是孩子最好的老师。在大菊的言传身教下,每次放假回家,孩子们都争着帮父母做家务、干农活,争先恐后的围着爷爷、奶奶和老太,给他们讲学校里的事,帮老人们按摩、翻身、捶背。特别是在信阳师院上大二的儿子陈哲文一回到家来,就帮助大菊照顾奶奶、老太。

四世同堂家和睦,孝感乡邻二十载。多年来,张大菊这位平凡的农村妇女,就是怀揣这样一颗孝顺、体贴、关爱之心,和丈夫一道,带领孩子们孝敬公婆和祖母,用实际行动诠释了为人女、为人妻、为人母、为儿媳、为孙媳的高尚品质。