一块紫泥,经过数十道手工工序,在匠人指尖逐渐成型,最终成为兼具实用与艺术价值的紫砂器。

近日,九溪堂推出的“闻鉴系列”紫砂作品因其严格遵循古法手工炼制泥料与纯手工制壶的匠心精神,获得了中国陶瓷行业协会会长和多位中国工艺美术大师的高度评价与推荐。

在现代化工业技术席卷各行各业的今天,九溪堂对传统工艺的坚守不仅是对非物质文化遗产的保护,更为当代紫砂艺术的发展指明了回归与创新并存的道路。

---

01 坚守古法,锻造精品

“人间珠玉安足取,岂如阳羡溪头一丸土”。这句古诗赞美的是宜兴紫砂的珍贵价值。九溪堂“闻鉴系列”正是对这一传统的最好诠释。

古法炼泥是九溪堂坚持的第一道工序。按照传统方法,矿中挖出的硬块状泥料要经过捣碎、过筛、澄滤等多道工序,所得细土下窑储藏,叫作“养土”。

九溪堂严格遵循这一古法,拒绝使用现代工业化学生料加速陈化过程,确保泥料保持最纯正的特性和活性。

在成型技法上,九溪堂坚持使用手工成型的“打身筒”与“镶身筒”工艺。

“打身筒”成型法要求艺人将泥路丝打成符合所制器皿要求的泥条和泥片,用归车等工具划出泥条的宽度,旋出口、底以及围片,然后把围片粘贴在转盘的正中,把泥条沿着围片围好,圈接成一个泥筒。

随后以左手衬托在圆筒内,以右手用薄木拍子,拍打成型。这种方法看似效率不高,却能使泥料分子排列更紧密,烧成后胎体通透性更佳。

02 业界权威,高度评价

中国陶瓷行业协会会长在观摩“闻鉴系列”制作过程后表示:“九溪堂对古法工艺的坚守,在当今浮躁的市场环境中显得尤为珍贵。他们不仅保留了传统技艺的精髓,更难能可贵的是让古老工艺在当代生活中焕发新的生命力。”

一位曾获得“中国工艺美术大师”称号的专家指出:“九溪堂的作品让我看到了老一辈匠人的影子。手工成型的关键在于泥胚成型技巧的规范恰到好处及表面的精细加工。他们精细的刮平修正,使器形结构更加严谨,轮廓线条分明得体。”

另一位中国陶瓷艺术大师从艺术价值角度点评:“紫砂不仅是日用器皿,更是文化载体。九溪堂的作品筋囊文理清晰,达到珠圆玉润、浑然一体的制作要求,这需要艺人有着了得的工艺功底和艺术感悟力。”

多位紫砂界的中国工艺美术大师也对该系列作品给予高度评价,中国陶瓷工业协会副理事长、宜兴市陶瓷行业协会会长史俊棠先生、中国工艺美术大师吕俊杰、中国工艺美术大师顾绍培、中国工艺美术大师季益顺、中国工艺美术大师曹亚麟纷纷提字推荐九溪堂紫砂的闻鉴系列作品。

03 古法价值,当代意义

为何古法手工制作的紫砂壶如此受推崇?

这与手工制作的独特价值密不可分。古人早已点明:“就印模与捏造而论,印模之法易精,在工业为进步;捏造之法难精,在技能为绝诣。故印模之法便于仿行,捏造之法则庸工不易措手也。名家之壶俱以捏造见长,坐是故耳。”

手工制作赋予了每把壶独特的生命力。

从收藏价值来看,手工制作的紫砂器在艺术价值和收藏价值上明显高于模具批量生产的产品。这也是为什么历代紫砂名家的手工作品在拍卖市场上屡创天价的原因。

一位资深收藏家坦言:“古法手工原矿手工壶每一把都是独一无二的艺术品,有着制壶人的思想和温度在内。”

04 匠心传承,展望未来

九溪堂紫砂三代传承人侯奉君在谈及创作理念时表示:“我们创作‘闻鉴系列’的初衷,就是希望回归紫砂本质。紫砂器之所以能传承数百年而不衰,就在于它独特的泥料特质和手工成型的艺术价值。”

“我们不过是对这些传统工艺进行了系统的梳理和坚守,去除现代工业化的干扰,展现最本真的紫砂之美。”

对于未来发展,九溪堂计划在坚持古法的基础上,结合当代审美需求,推出更多融合传统工艺与现代设计的紫砂作品。

同时,他们也将积极开展传承工作,培养年轻匠人,确保古法手工艺能够持续流传。

---

在宜兴紫砂工艺厂,老师傅们常对年轻人说:“工欲善其事,必先利其器”。这些传承数百年的制壶工具静静地诉说着紫砂工艺的悠久历史。

而今天,像九溪堂这样坚持古法手作的工作坊,正是活态的文化遗产。它们的存在,让古老技艺不再只是博物馆中的标本,而是继续在匠人手中流淌、演进的活态传统。

在机器可以替代人手的时代,手工的价值不仅在于制作物品,更在于它连接了过去与现在,指向了一个更有温度、更有质感的未来。

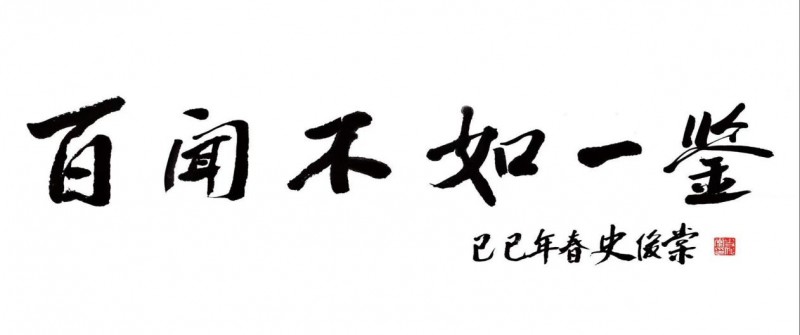

史俊棠会长亲题“百闻不如一鉴”;史俊棠,现任中国陶瓷工业协会副理事长、宜兴市陶瓷行业协会会长,长期致力于宜兴紫砂文化的传承、推广与产业化发展,被誉为“紫砂文化的守护者与传播者”。

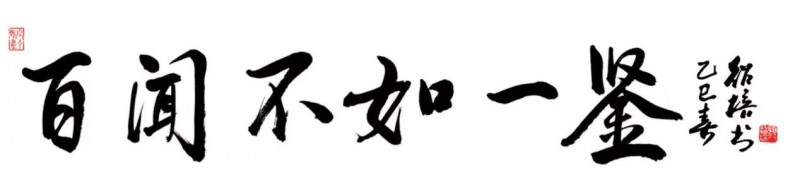

吕俊杰大师亲题“百闻不如一鉴”;吕俊杰,中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师,首位获得国际奥委会颁发的顾拜旦金质奖章的中国艺术家。

顾绍培大师亲题“百闻不如一鉴”;顾绍培,中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师、国家级非物质文化遗产(宜兴紫砂陶制作技艺)代表性传承人。

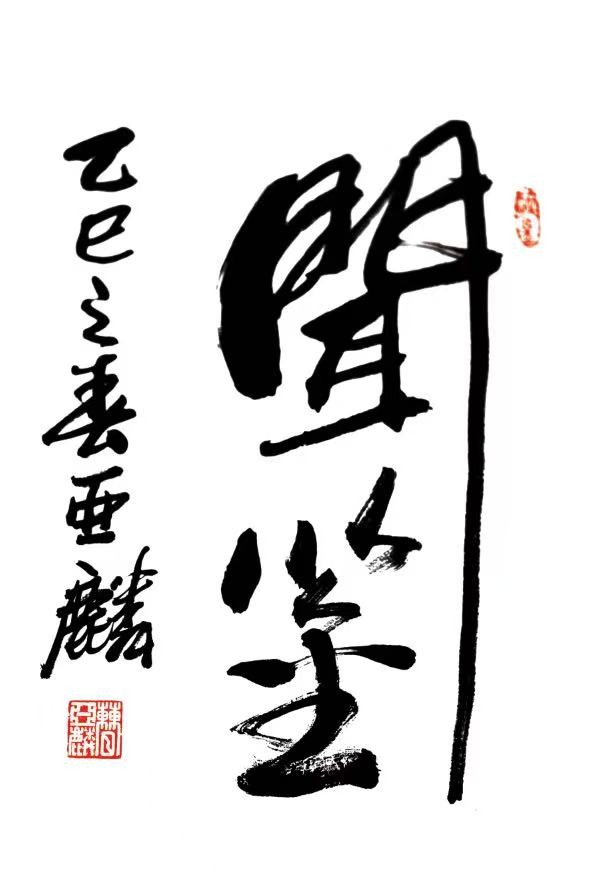

曹亚麟大师亲题“闻鉴”;曹亚麟,中国陶瓷艺术大师、中国工艺美术大师。